La succession à Kinshasa : les leçons de l'Afrique

Les événements ayant marqué la succession de plusieurs chefs d’État africains, depuis 2011, ont durablement influencé les opinions publiques du continent et nous invitent à analyser sous un angle nouveau la situation de la RDC où l’année 2016 s’annonce périlleuse pour le régime du président Joseph Kabila. Même si l’on ne peut pas parler, à Kinshasa, de la naissance d’un mouvement citoyen d’ampleur comparable à ceux du Sénégal ou du Burkina Faso, l’incapacité du pouvoir kabiliste à réviser la constitution pour ouvrir au président la voie d’un troisième mandat, apparaît bien comme une défaite face à une opinion mobilisée. Condamné, pour se maintenir, à une stratégie de retardement des échéances électorales, le président prend dès lors le risque d’une dé-légitimation de l’ensemble des institutions politiques du pays et d’une annihilation de quinze années

d’efforts de reconstruction de la communauté internationale. Toujours divisée à moins d’un an de l’échéance, l’opposition politique se trouve quant à elle, face à la menace d’une défaite majeure et annoncée.

La succession du président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo (RDC), prévue pour le mois de décembre 2016, a, jusqu’ici, été principalement étudiée, soit en fonction du rapport des forces politiques en présence, soit sous l’angle de la crédibilité du processus électoral piloté par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Ces deux schémas d’analyse ont généralement abouti à l’élaboration d’une kyrielle de scénarios allant du plus optimiste – la réalisation possible de la première alternance démocratique de l’histoire du Congo/Zaïre – au plus pessimiste – le maintien probable au pouvoir de l’actuel président après un « coup d’État institutionnel » qui risque de replonger durablement le pays dans l’instabilité et le chaos.

Les événements qui se sont déroulés sur le continent africain depuis 2011, dans le contexte de la succession de plusieurs chefs d’État, au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigeria, au Togo et au Burundi notamment, nous invitent à un troisième type de lecture de la succession à Kinshasa, cette fois, à l’aune des profonds changements que ces récents épisodes ont provoqué au sein des opinions publiques africaines, y compris l’opinion congolaise. Ils nous amènent également à regarder de plus près quelles leçons les autorités et les acteurs politiques congolais ont tiré de ces expériences étrangères et s’ils ont modifié leurs stratégies en conséquence.

YEAM sénégalais et Balai citoyen burkinabé

Depuis l’imposante mobilisation populaire contre la révision constitutionnelle de juin 2011 qui a amorcé l’échec politique d’Abdoulaye Wade, au Sénégal, et la chute, en octobre 2014, de Blaise Compaoré, au Burkina Faso après plusieurs mois de manifestations de rue, il semble que les tripatouillages constitutionnels, notamment sur le point sensible de la limitation du nombre des mandats présidentiels, soient désormais jugés inacceptables par une majorité d’Africains Les conclusions d’une enquête de l’institut Afrobaromètre publiée en avril 2014 et réalisée dans 34 pays africains indiquent que sept Africains sur dix (71 %) préféraient la démocratie à tout autre régime politique. L’indice de demande de démocratie qui intègre à la fois le soutien exprimé par les citoyens pour la démocratie et le rejet de toute forme de régime autocratique (régime militaire, régime de parti unique ou dictature personnelle) a sensiblement progressé dans la dernière décennie.

Même s’il faut se méfier des comparaisons et de toute généralisation hâtive, il apparaît qu’au Sénégal comme au Burkina Faso, des mouvements de masse, initiés par des regroupements informels de jeunes urbains YEAM, abréviation de « y en a marre » est un mouvement issu des milieux hip-hop sénégalais et apparu au lendemain de l’éviction du président tunisien Ben Ali, en janvier 2011. Le mouvement dit « Balai citoyen » a été créé sur le modèle de YEAM, en juin 2013, à Ouagadougou, pour réagir à la politique du président Blaise Compaoréutilisant des moyens nouveaux de communication et de mobilisation, ont réussi à contrecarrer les projets – et à venir à bout – de hiérarques de la politique africaine que leurs oppositions traditionnelles ne semblaient guère en mesure de contester.

À Kinshasa, depuis la publication des conclusions des « concertations nationales » d’octobre 2013 Le rapport publié à l’issue des concertations, le 5 octobre 2013, insiste sur le « strict respect de la constitution, particulièrement dans ses dispositions voulues intangibles : le respect de la forme républicaine de l’État, le nombre et la durée du mandat du président de la République. »qui constituaient déjà une défaite du camp présidentiel sur le sujet constitutionnel et plus encore depuis les manifestations violentes de janvier 2015 contre la réforme électorale, il semble que la voie de la révision constitutionnelle soit, pour le moment, abandonnée par le pouvoir kabiliste. Peu impressionné par les quelques rassemblements organisés par les partis de l’opposition contre une modification de l’article 220 de la Constitution Les Forces acquises au changement (Fac), parti membre de l’opposition parlementaire, a lancé, le 23 juillet 2013 à Kinshasa, la campagne « Touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC », s’opposant ainsi à la révision de l’article 220 de la constitution, qui proscrit toute modification des articles fixant le nombre et la durée des mandats du chef de l’État, le clan du président paraît avoir cédé devant la perspective d’une mobilisation citoyenne sur le modèle sénégalo-burkinabé L’apparition, à Goma en janvier 2013, du mouvement « Lucha » – Lutte pour le changement- et son développement rapide dans le pays tout au long de 2014, ont été considérés par le pouvoir comme une menace insurrectionnelle et ont donné lieu à des arrestations et à des procès ; les dirigeants de « Lucha » sont aujourd’hui en prison ou en exil, appuyée par l’Église catholique, ainsi que face aux divisions apparues au sein même de sa majorité Le 22 février et le 5 mars 2015, dans deux lettres adressées au président Kabila, sept leaders de partis appartenant à la majorité présidentielle (MSR, UNAFEC, ARC, PDC, UNADEF, ACO, MSDD) lui demandent de clarifier sa position sur une possible candidature à un troisième mandat et insistent sur un nécessaire changement de stratégie de la majorité.

L’appétence affichée par les présidents Sassou Nguesso, au Congo Brazzaville, et Paul Kagame, au Rwanda, pour un ajustement de leur constitution à leurs ambitions personnelles, même si elle a pu conforter Joseph Kabila dans sa volonté de se maintenir au pouvoir, ne l’a manifestement pas convaincu de suivre leur exemple et de se lancer dans l’aventure d’un référendum dont le résultat n’était pas acquis d’avance. Toutefois, s’il semble avoir abandonné l’idée d’une révision constitutionnelle, le pouvoir de Kinshasa n’a renoncé, ni à se maintenir au-delà de 2016, ni à l’idée de doter le pays d’une constitution nouvelle correspondant plus à ses aspirations autoritaires et centralisatrices.

Enseignements nigérians et togolais

Les résultats des élections présidentielles qui ont eu lieu au Togo et au Nigéria, en 2015, permettent également de tirer quelques leçons politiques intéressantes sur les changements intervenus au cours des dernières années sur le continent, ainsi que sur leur résonnance à Kinshasa.

Au Nigéria, les élections présidentielles de mars 2015 ont consacré la première alternance réelle au sommet de l’État, avec la victoire du général Muhammadu Buhari, candidat de l’opposition rassemblée au sein de l’APC (All Progressive Congress). Vainqueur en voix (54 %) et ayant obtenu plus de 25 % des voix dans 2/3 des États de la Fédération, le nouveau président nigérian a fait la preuve que l’on pouvait défaire un président sortant, à condition de tirer les leçons des échecs précédents, d’éviter le piège de la division L’APC regroupait quatre partis d’opposition : L’Action Congress of Nigeria, le Congress for Progressive Change, l’All Nigerian People’s Party et la All Progressive Grand Alliance et de mener une campagne dynamique et nationale.

A contrario, la réélection du président Faure Eyadema au Togo, en avril 2015, témoigne qu’une opposition divisée, à la stratégie perpétuellement changeante et au leadership contesté et non renouvelé, ne peut espérer triompher d’un régime bien installé et disposant des multiples ressources et moyens de l’État, surtout dans une compétition électorale à un seul tour.

En RDC, le clan kabiliste qui a toujours été très proche de la famille régnante à Lomé, est sans doute sorti conforté par cette victoire dans sa volonté de prolonger son pouvoir au-delà de 2016. Cette conviction a encore été renforcée par le constat que l’opposition congolaise n’avait apparemment tiré aucun enseignement de ce nouvel échec togolais et qu’elle restait divisée et indécise à propos de la stratégie à mettre en œuvre. La tentative de réunir les opposants à un troisième mandat du président Kabila au sein d’une « Dynamique pour l’unité d’action Déclaration des principaux partis d’opposition (UDPS, UNC, MLC, UDEMO, RCD-KML, FAC, etc.) signée le 5 août 2015, qui réclament des élections transparentes et annoncent des manifestations pour le 15 septembre» n’a, pour le moment et comme ce fut le cas en 2011, débouché ni sur un programme commun de gouvernement, ni sur une candidature unique de l’opposition, condition indispensable du succès dans une élection présidentielle à un tour. Etienne Tshisekedi s’est isolé dans une stratégie qui conjugue irréalisme (« je suis le président élu de la RDC ») et immobilisme (depuis 2011, l’UDPS/Tshisekedi a été incapable de mobiliser au-delà de sa centaine de militants, contre la politique menée par J. Kabila). Cette impuissance a conduit le vieux leader et son parti à accepter des rencontres avec des représentants de la majorité présidentielle dans la perspective d’un dialogue et d’une éventuelle transition pour finalement y mettre fin par un communiqué du 13 septembre 2015. Vital Kamerhe, le président de l’UNC, qui peut compter sur une base électorale sérieuse dans les Kivu et sur une popularité acquise pendant la période où il exerçait la fonction de président de l’Assemblée nationale, ne parvient pas à convaincre ses partenaires de l’opposition de sa capacité à rassembler et de sa volonté à affronter le président Kabila qu’il a servi pendant de longues années. Jean-Pierre Bemba qui attend depuis sept ans son jugement par la Cour pénale internationale (CPI), n’a pas perdu espoir et continue d’interférer dans les joutes internes de l’opposition. Enfin, de plus en plus d’hommes politiques et de technocrates commencent, face au vide et à l’approche de l’échéance, de croire à leurs chances et contribuent à la multiplication des candidatures potentielles et à l’obscurcissement du paysage politique de l’opposition.

La convocation, par le président Kabila, d’un nouveau « Dialogue politique national inclusif » par son discours du 28 novembre 2015, qui constitue, à l’évidence, une nouvelle tentative pour retarder les échéances électorales et accroître le trouble au sein de l’opposition, semble marquer un tournant dans la stratégie de l’opposition. En effet, cette dernière, après s’être réunie, du 10 au 14 décembre, avec des représentants de plusieurs sociétés civiles ouest-africaines, à Goré, au Sénégal, a annoncé le 19 décembre 2015, la constitution d’un « Front citoyen 2016 » qui refuse d’entrer dans le piège tendu par le pouvoir, réaffirme la nécessité de tenir les élections aux dates prévues et appelle à un véritable réveil citoyen pour le respect de la Constitution. Pour la première fois depuis dix ans, on assiste, en RDC, à une véritable alliance entre les organisations de la société civile et les partis d’opposition à l’image de ce qui s’est produit au Sénégal et au Burkina Faso. Tirant les leçons des événements survenus sur le continent, les leaders de l’opposition paraissent accepter de mettre entre parenthèses leurs ambitions pour mettre l’accent sur le combat citoyen.

L’exemple burundais

Même s’il est un peu tôt pour tirer des conclusions sur ce qui vient de se passer au Burundi, où le président Pierre Nkurunziza a défié son opposition ainsi que la communauté internationale pour se faire réélire pour un troisième mandat, on peut estimer que ce « précédent » est de nature à conforter le président congolais et son entourage dans leur projet de prolonger le régime. Au Burundi, le contrôle par le président sortant des forces de sécurité, des services de renseignement et des médias, leur utilisation résolue et systématique, ont eu raison d’une opposition, certes courageuse, mais sans moyens efficaces pour faire face, sans appui réel de la communauté africaine et internationale et sourdement minée par la division, comme la promotion inattendue du chef de l’opposition, Agathon Rwasa, au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale l’a finalement révélée au lendemain de l’élection.

Il ne fait guère de doute que le président Kabila et ses proches ont suivi avec attention l’évolution de la situation politique et électorale à Bujumbura, au cours de ces derniers mois. Plus que le débat constitutionnel à propos du troisième mandat de P. Nkurunziza, c’est la tactique mise en place par ce dernier pour assurer sa réélection qui a dû intéresser les « stratèges » de Kinshasa. Dans ce domaine, plusieurs éléments paraissent devoir être retenus pour expliquer le « succès » du président burundais : l’utilisation cynique, mesurée et ciblée de la répression (donner le droit de tuer chaque jour pour installer la terreur, mais en évitant les massacres qui, à l’ère de l’internet, mobilisent les opinions) ; un mépris affiché et constant pour les déclarations et recommandations des organisations régionales (EAC L’East African Community regroupe le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda au sein d’une organisation de coopération régionale ayant son siège à Arusha. Elle est actuellement chargée d’une mission de médiation entre le gouvernement et l’opposition burundaise) et des instances internationales (Nations Unies, Union africaine, Cour pénale internationale, Union européenne) ; la conservation du contrôle absolu sur un processus électoral, mené inexorablement à son terme, malgré les critiques et enfin, la capacité de mobiliser un soutien politique et militant dans les fiefs provinciaux du CNDD-FDD Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-FFD), parti majoritaire présidé par Pierre Nkurunziza ; il a été créé en 1994 après l’assassinat du président hutu Melchior Ndadaye, qui ne s’est jamais démenti tout au long de la crise.

S’il y a déjà plusieurs années que les admonestations de la communauté internationale n’émeuvent plus le président Kabila et son entourage, l’utilisation et la maitrise des forces de sécurité pour la défense de son régime suscitent, par contre, de nombreuses interrogations et critiques. En effet, la répétition d’événements sanglants En 2007 et 2008, la répression par la police congolaise du mouvement Bundu dia Kongo avait fait 340 morts au Bas-Congo, selon Human Rights Watch ; au lendemain des élections contestées de novembre 2011, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) a recensé 33 morts et 83 blessés ; le gouvernement congolais a évalué à 103 le nombre de morts à la suite de la répression contre les adeptes du pasteur Mukungubila, le 30 décembre 2013 ; selon la Ligue des électeurs, ce serait plus de 300 personnes qui auraient été tuées à Kinshasa et Lubumbashi, à Kinshasa et en province, a montré que la Police nationale et la Garde républicaine étaient incapables de gérer des situations à forte tension et d’éviter les bavures. Par ailleurs, le retrait, depuis le mois d’avril, de l’Abbé Malumalu de la direction de la CENI, pour cause de maladie, puis sa démission le 10 octobre 2015, ont laissé orpheline cette institution qui donne aujourd’hui l’impression de ne plus maîtriser ni le calendrier électoral, ni les conditions de sa mise en œuvre. Enfin, alors que le président burundais a réussi à lancer dans les rues, des militants et des supplétifs, pendant plusieurs mois, pour assurer sa victoire finale, il est douteux que Joseph Kabila et sa majorité parviennent, aujourd’hui ou demain, à mobiliser, dans la capitale ou en province, des soutiens importants. Même si l’État congolais dispose de ressources financières qui pourraient lui permettre d’acheter une clientèle et d’organiser quelques marches de soutien, la faiblesse militante du parti majoritaire (PPRD) et la disqualification de son leadership aux yeux de la population, laissent à penser que la mobilisation en faveur de Joseph Kabila, déjà squelettique au cours de la campagne électorale de 2011, est devenue, aujourd’hui, tout à fait problématique.

L’idéal angolais et la méthode du boulanger

Finalement, qu’il s’agisse de la nature du régime qu’il souhaite installer en RDC ou de la tactique à employer pour perpétuer son pouvoir au-delà de décembre 2016, Joseph Kabila semble davantage chercher ses maîtres-à-penser du côté de Luanda et d’Abidjan.

Même si les rapports personnels entre les présidents Dos Santos et Kabila ne sont pas chaleureux, l’Angola reste le principal protecteur du régime congolais et sa principale source d’inspiration politique et constitutionnelle. Sur de très nombreux points, la nouvelle constitution angolaise, adoptée le 21 janvier 2010, semble correspondre à « l’idéal constitutionnel » du professeur Evariste Boshab Dans son ouvrage Entre la révision de la constitution et l’inanition de la nation, E. Boshab, ancien secrétaire général du parti présidentiel, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), soutient la nécessité d’une refondation constitutionnelle, arguant en particulier de la trop grande influence des experts internationaux sur la rédaction de la Constitution de 2006, principal conseiller juridique du président Kabila et aujourd’hui ministre de l’Intérieur de son gouvernement. Elle consacre, en particulier, la toute puissance du président de la République qui cumule les fonctions de chef de l’État, de chef unique de l’exécutif et de commandant en chef de l’armée et concentre entre ses mains le pouvoir de nomination des fonctionnaires, mais aussi des plus hauts responsables du pouvoir judiciaire L’article 119 de la constitution angolaise donne au président de la République le droit de nommer et révoquer les présidents, vice-présidents et juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes et de la Haute Cour Militaire. La constitution angolaise fait, en cela, clairement écho à la volonté, maintes fois exprimée par les proches de M. Kabila, de mettre fin au système institutionnel actuel, bicéphale et semi-parlementaire La constitution congolaise de 2006 instaure un système « à la française » avec un exécutif à deux têtes –Président de la république et Premier ministre – et un gouvernement responsable devant l’Assemblée nationale, et d’instaurer un régime présidentiel autoritaire correspondant mieux, selon eux, au contexte politique et culturel de la RDC et à l’idée qu’ils se font d’une « démocratie africaine ».

Rendu très méfiant vis-à-vis du mode d’élection du président de la République au suffrage universel direct, notamment après les élections catastrophiques de 2011, l’entourage de Joseph Kabila est, par ailleurs, séduit par le système de désignation retenu par la loi fondamentale angolaise. En Angola, le candidat tête de liste du parti ayant obtenu la majorité des suffrages à l’élection législative est automatiquement « élu » comme président de la République. Ce système, s’il était adopté en RDC, permettrait à Joseph Kabila qui n’apprécie ni les campagnes électorales, ni les discours publics, ni les conférences de presse, d’éviter, à l’avenir, ces exercices qui, dans les démocraties modernes, sont devenus indispensables pour qui veut rassembler sur sa personne une majorité de citoyens et de voix. L’interrogation figurant dans son discours du 28 novembre 2015 qui invite à « une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c’est le cas dans d’autres pays » fait clairement référence à l’exemple angolais.

Enfin, la constitution angolaise résout en quelques articles lapidaires de son Titre V consacré à l’Administration publique, un problème qui préoccupe le président congolais et sa majorité depuis leur arrivée au pouvoir, à savoir celui de la décentralisation et de l’autonomie des provinces. En effet, l’article 201 de la nouvelle constitution angolaise stipule que les « gouverneurs de province sont nommés par le président de la République et responsables devant lui », et que les provinces sont des « circonscriptions administratives gérées par des organes déconcentrés de l’administration centrale ». Il est clair que le régime congolais qui, depuis 2007, multiplie les tentatives d’étouffement des pouvoirs provinciaux et qui essaie aujourd’hui de les dissoudre à travers l’installation précipitée de nouvelles provinces, ne peut qu’envier cette gestion centralisée de l’État mise en œuvre et assumée, à Luanda.

Le président Laurent Gbagbo, que la rue abidjanaise surnommait « le boulanger » pour son extrême dextérité à « rouler tout le monde dans la farine », a réussi le tour de force de se maintenir au pouvoir pendant dix ans, d’octobre 2000 à décembre 2010, alors qu’il avait été initialement élu pour un mandat de cinq ans. Sa stratégie reposait essentiellement sur le report de l’élection présidentielle et le pourrissement de la situation politique, au risque de voir son pays plongé dans le désordre et le chaos. À Kinshasa, le clan kabiliste, convaincu de l’impossibilité d’aller à l’affrontement direct avec l’opposition et une large partie de la société civile, à propos de la révision constitutionnelle, semble avoir choisi une méthode similaire à celle qui avait si bien réussi au « boulanger d’Abidjan ».

Désignée par les observateurs sous le vocable de « glissement », cette stratégie consiste à étirer autant que possible le calendrier électoral, en s’appuyant sur une interprétation extensive des textes et des contraintes matérielles, réelles ou supposées. Le comportement questionnable et les décisions prises par la CENI et son président, l’abbé Malumalu, au cours des deux dernières années (refus de publier un calendrier électoral complet, volonté d’imposer un recensement général avant toute consultation électorale, atermoiements concernant la mise à jour du fichier électoral, insistance pour la tenue d’élections locales avant toutes autres consultations, etc.) sont interprétés par l’opposition, mais aussi par certains membres importants de la majorité présidentielle Dans une nouvelle lettre datée du 13 septembre 2015, le « Groupe des 7 » réclame un « ajustement conséquent du calendrier électoral qui doit impérativement respecter les délais constitutionnels », comme faisant partie de ce plan de « glissement » qui vise à contourner les échéances constitutionnelles. L’intervention de la toute nouvelle Cour Constitutionnelle, qui, dans un arrêt controversé du 8 septembre 2015, enjoint la CENI d’organiser l’élection des gouverneurs des nouvelles provinces avant les élections provinciales et locales prévues pour le 25 octobre, ajoute à la confusion générale et est considérée par l’ensemble des observateurs comme participant également à l’opération d’allongement du processus électoral voulu par le pouvoir. Ce dernier épisode n’est pas sans rappeler l’instrumentalisation du Conseil Constitutionnel ivoirien, par le président Gbagbo, en décembre 2010.

Une voie étroite et périlleuse

L’objectif final poursuivi par les partisans du « glissement » est clairement de délégitimer progressivement l’ensemble des institutions en repoussant les échéances électorales La non tenue des élections provinciales en 2012 a rendu caducs les mandats de tous les députés provinciaux et délégitimé les assemblées provinciales ainsi que les gouverneurs et les sénateurs qui sont élus au scrutin indirect, pour finalement être amené à constater et à entériner une prorogation du mandat présidentiel. Ce procédé présente, à l’évidence, pour ses promoteurs, l’avantage de plonger progressivement le pays dans une crise institutionnelle dont on ne pourra sortir que par un « dialogue national », suivi d’une indispensable « période de transition ». Une telle situation autoriserait le président en place à rester légalement L’article 70 de la Constitution stipule que : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ». L’entourage du président s’appuie sur cette dernière phrase pour justifier une probable prolongation du mandat de Joseph Kabila et la constitutionnalité du « glissement »au pouvoir et ouvrirait la voie à l’adoption d’une constitution nouvelle et à la fondation d’une troisième République qui remettrait tous les « compteurs électoraux » à zéro.

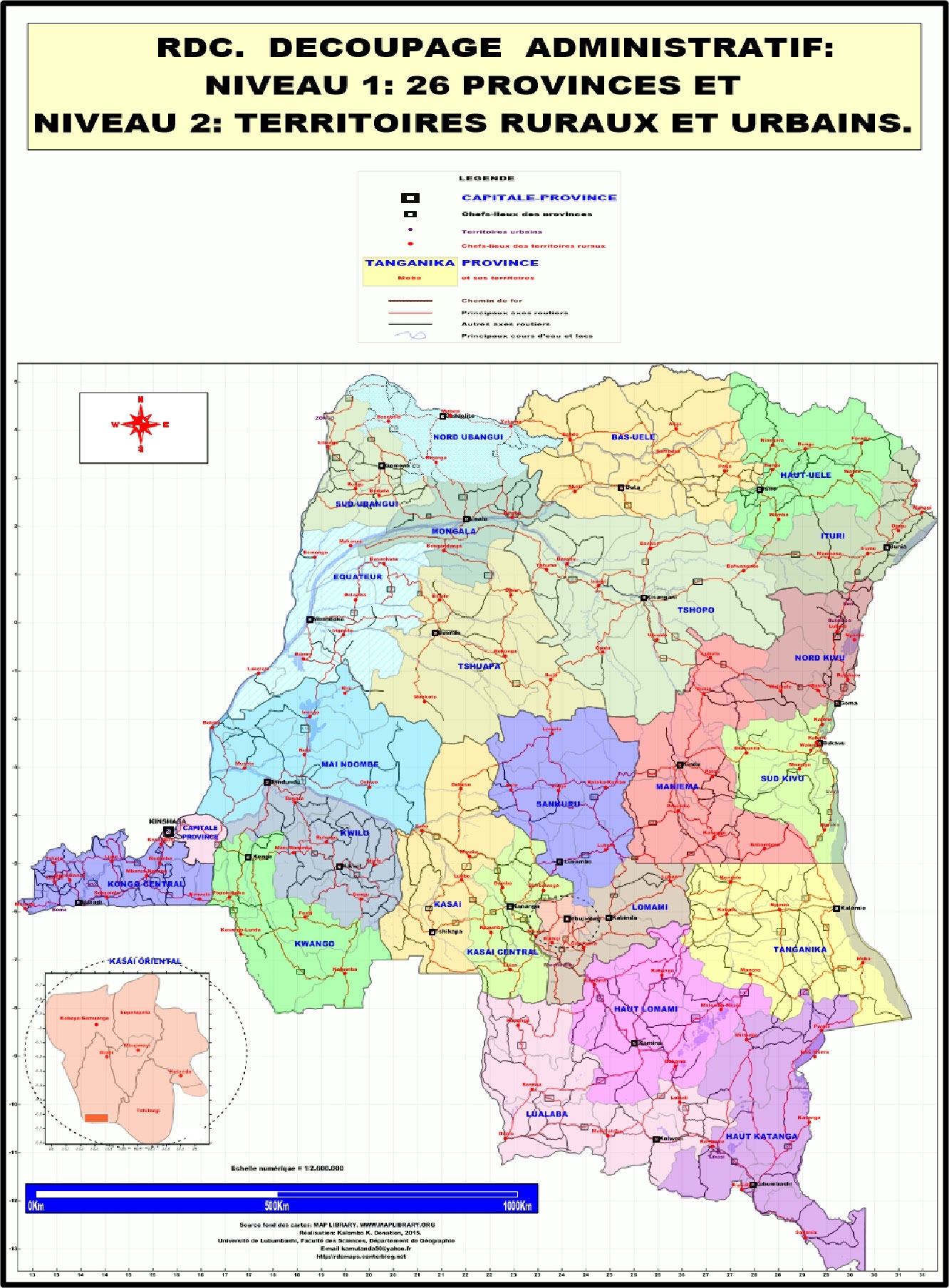

Toutefois, cette façon de procéder n’est pas sans risque. D’abord celui d’un affaissement généralisé de l’État, dans un pays aux institutions fragiles et déjà perçues comme illégitimes par une partie importante de l’opinion depuis les élections frauduleuses de 2011. L’anarchie administrative s’installe dans les provinces qui, faute de ressources, connaissaient déjà de grandes difficultés à s’administrer et qui ont vu soudainement leur nombre passer de 11 à 26 à la suite de la réforme territoriale de juin 2015. Des gouverneurs sans mandat, en l’absence d’élections provinciales depuis 2007, continuent de diriger les cinq provinces qui n’ont pas été redécoupées ; par ailleurs, le report sine die des élections des gouverneurs des 21 nouvelles provinces et la nomination à leur tête, sans aucune base légale, de « commissaires spéciaux », enfoncent encore un peu plus le pays dans le chaos juridique et une gouvernance irresponsable. Les tensions intercommunautaires qui resurgissent en Ituri et dans la région de Beni et la recrudescence des attaques des guérillas paysannes actives au Katanga risquent, en cas d’approfondissement de la crise institutionnelle, de prendre de l’ampleur et pourraient constituer les prémisses d’une généralisation de l’instabilité politique et de l’insécurité. Le « glissement » pourrait, dans ce cas, s’accompagner d’une perte de contrôle des instruments du pouvoir et même de certaines parties du territoire, par les autorités centrales et les placer dans une situation très défavorable pendant la période de dialogue et de transition.

Politiquement, le choix, par le président et son entourage, de la stratégie du « glissement » est, en fait, révélateur d’un état de faiblesse de leur camp. En effet, ce choix révèle, à la fois, une profonde méfiance vis-à-vis de l’élection et du corps électoral, et une hésitation à utiliser la force pour parvenir à imposer son maintien au pouvoir. Il est l’aveu d’une incapacité à gagner l’élection présidentielle et, en même temps, du refus d’affronter directement les opposants, sur le terrain. Cette révélation a pour conséquence immédiate le renforcement de la détermination de l’opposition et surtout la division du camp majoritaire, dont certaines composantes pensent, désormais, que la défense de leurs intérêts est mieux assurée en étant à l’extérieur de l’ensemble majoritaire.

Enfin, le scénario qui semble se dessiner à Kinshasa laisse aux partenaires de la RDC, régionaux ou internationaux, un temps de réflexion qui ne joue pas nécessairement en faveur du président Kabila et du régime en place. En effet, l’exemple burundais montre que la détermination de Pierre Nkurunziza et la mise en œuvre rapide de son plan de maintien au pouvoir, n’ont pas permis, aux institutions régionales et internationales, de se coordonner à temps et de réagir efficacement, même si certaines en avaient visiblement l’intention. Le « glissement » choisi par le pouvoir congolais, en ouvrant une période longue pour résoudre la succession à Kinshasa, permet aux pays influents de la région (Angola, Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, Rwanda) de se concerter et d’imaginer des alternatives à Joseph Kabila, si son maintien au pouvoir s’avérait risqué, dangereux, ou impossible. À cet égard, l’émergence de Moïse Katumbi Moïse Katumbi Chapwe a été élu gouverneur du Katanga en 2007 ; il a, par un communiqué du 29 septembre 2015, annoncé sa démission à la fois du gouvernorat et du parti majoritaire PPRD dont il était un des hommes forts. Homme d’affaires et président depuis 1997 du club de football TP Mazembe de Lubumbashi, cinq fois champion d’Afrique des clubs, M. Katumbi est très populaire dans l’ensemble du pays et croit à son avenir présidentiel. Il a rejoint le « Front citoyen 2016 » le 19 décembre 2015, comme candidat présidentiel potentiel, semble faire son chemin dans certaines chancelleries et capitales, moins préoccupées par le respect des textes constitutionnels que par l’instabilité qui pourrait s’installer dans la région, si le rejet du président Kabila venait à mobiliser les foules kinoises et congolaises.

La succession à Kinshasa : les leçons de l'Afrique

Note de la FRS n°04/2016

Gérard Gerold,

8 février 2016